統合知と人間力を結びつける取り組み Unique Programs and Activities to Enhance AILA

複数の学問領域をまたいだ多角的な視点で問題解決にあたるスキル(統合知)は、多くの人々や地域社会と理解し合いながらプロジェクトを進めていく社会的スキル(人間力)があってこそ実社会で活かされます。

人と深く関わりながら、国際教養教育で身につけた能力を発揮する訓練を積む様々な実践の場があります。

国際協働課題解決型プロジェクト International Project-Based Learning

PBL、答えはここに。

ASEAN地域の提携校との国際協働PBL(Project-Based Learning:課題解決型科目)を実施しています。 PBLでは提携校との国内外での協働により、講義、資料調査、フィールドワークなどによるデータ収集・分析、発表・討論、レポートの作成を通して、各地域に関連した様々な課題に取り組みます。そして、異文化体験・交流を経ながら、文献資料や収集したデータの多角的分析に基づく考察力や課題に対する解決力を養うとともに、コミュニケーション能力や共同作業能力を身につけることを目指します。2022年度は、マレーシアのボルネオ島サバ州におけるグリーン・エコノミー(持続可能な開発・発展を実現する経済の在り方)、秋田県とタイ東北部における持続的地域発展・振興の可能性について、PBLを実施しました。

水野 智仁 Dr. Norihito MIZUNO(事業推進責任者)

カセサート大学とのPBL科目 GSS304 日本とタイにおける持続可能な地域発展の研究(PBL)を履修

国際協力に関心があったことから、海外で実践的な経験をしたいと思い、PBLに参加しました。「持続可能なコミュニティ開発」というテーマのもと、タイの農村地域の魅力と課題を探究し、タイの学生や地元の方と議論を重ねながら解決策を模索しました。最終発表では、サコンナコン地域のエコツーリズムにおける成長可能性を提言し、環境保全・伝統文化などの側面から分析した成果を発表することができました。PBLを通して、地域開発について理解を深めることができたと同時に、異文化交流も体験でき、非常に貴重な機会となりました。

森田 陽湖 Yoko MORITA(2021年入学)

企業連携プロジェクト Collaborative Project with Business Sector

AIUデザインLAB

学生と秋田県内の企業が協働で取り組む課題解決プログラムです。

「基礎編」として「デザイン思考」を学び、「応用編」として大学、地域、企業の課題を通して、実践的な学びへと深化させます。

【課題例】

●若者が働きたくなる秋田を実現するビジネスアイデアを創造せよ

●ポストコロナの新たな旅のあり方をデザインせよ

●縮小する国内需要、海外販路拡大へ向けプロダクト・販売手法を創造せよ

科目例 SOC326 関係人口論(JR東日本寄附講座)Urban-Rural Linkages and Community Development (JR-East funded course)

JR東日本秋田支社と本学が締結した連携協定のもとで、都市と地方の新しい関係性を示す概念である「関係人口」をテーマに据えたフィールド演習型の科目を開講しています。講座では、過疎高齢化が進む地域において、地域住民が移住者や訪問者と協働しながら展開している地域づくりの様々な事例について、学生が実際に現場を訪れ、インタビュー調査を通じて学びながら、従来の地域活性化や農村再生の枠組みにとどまらない自律的なコミュニティ開発のあり方を探求します。

秋田のような日本の地方における地域活性化において、「関係人口」がどのような役割なのかを、様々な地域の先行事例や研究、理論をもとに学生同士で考察しました。

また、秋田県内のフィールドワークでは、実際に関係人口の創出に積極的な行政の方や、関係人口として地方で活動している方から話を伺い、その役割などについて議論を深めました。住民、行政、移住者といったそれぞれビジョンが異なる者同士が創り出す共生環境において、定住者でも観光客でもない「関係人口」といったある種の仲介人がもたらす地域への影響の強さを肌で感じ取ることができました。

伊勢 悠希 Yuki ISE(2019年入学)

科目例 GSS314 世界のエネルギー動向:可能性と課題(産学金連携寄附講座)Global Energy Status: Opportunities and Challenges (Industry-Academic-Financial Partnership funded course)

三菱商事洋上風力株式会社、株式会社ウェンティ・ジャパン及び株式会社北都銀行との連携協定に基づき、2022年春学期から電力・エネルギー全般をテーマとした寄附講座を開講しています。世界の再生可能エネルギーの取り組みや課題を、講義やフィールドワークを通じて学び、秋田県の課題に応用しながら、様々な課題解決の思考訓練を行います。

これまでも環境持続可能性やグリーンエネルギーには強い関心をもっていましたが、どんな課題があるのか、その課題解決はなぜ難しいのか、理解できていないまま前進していませんでした。

講義内のディスカッションを通して、持続可能性を追求されている様々な先進企業の方々から、実体験に基づくアドバイスや率直なフィードバックをいただき、曖昧だった疑問が一つひとつ解消されていきました。その結果、輪郭のないぼんやりとした自分の意見やアイデアに、現実の課題や事例を反映することでき、確固とした提案に立て直すことができました。今回の講座は、秋田の風力発電の未来に大きな希望と可能性を抱くきっかけとなりました。

岸岡 梨実衣 Rimii KISHIOKA(2020年入学)

AILAプロジェクト AILA Activities and Projects

ほぼすべての教養専門科目群の授業において、知識の統合と応用実践の機会をAILAプロジェクトとして授業の内外で提供しています。

プロジェクト例 SUS310 コンサベーションと持続可能な開発

Conservation and Sustainable Development

自然環境が世界の経済、社会でいかに重要な役割を果たしているのかを理解し、学生が持続可能な開発の担い手となれるよう、環境保全の課題を考察します。例えば、持続可能な土地利用の実現といったテーマに沿った少人数のグループワークで、持続可能な開発を実現する方法を検討し、レポートを作成します。自分とは異なる視点を持つ仲間と問題に向き合い、ときには意見の衝突を通じて課題への理解を深めることで、協働で問題解決策の方法を導き出す術を身につけていきます。様々な見方が交錯する実社会において、最初から皆が賛成するアイデアは未熟な考えと捉え、「アイボリー・タワー(象牙の塔)」を抜け出した学びを目指します。

地域交流活動 Community Outreach

秋田県内の小・中学校を中心に、園児から大学生まで幅広い世代との交流活動を行っています。交流活動を通して、学生は大学生活で培った学びを実践し、深めています。2020年度からはICTを活用した交流活動も行っています。

日本の英語教育の改革 Reform of English Education in Japan

イングリッシュビレッジ

中高校生を対象とした、「英語を英語で学ぶ」イングリッシュビレッジを開講しています。講師となる本学の学生(大学院生、学部生、留学生)は、事前に担当教員からトレーニングを受け、英語で中高校生に授業をするという経験から、自律的かつ能動的に学修する姿勢を身につけています。秋田県内に限らず、県外の中高校生も参加しており、国際教養大学というグローバルな環境での英語学習を楽しんでいます。

海外大学とのパートナーズプログラム Partners Program

上級日本語・秋田学冬期集中プログラム

オーストラリア国立大学の日本語上級レベルの学生が、秋田や日本の祭り、伝統、観光といった側面を体験するだけではなく、それぞれが抱える少子高齢化および文化・伝統継承問題について学びました。また、秋田県仙北市角館町白岩地区における冬まつりに参加する等、秋田の人々との交流を重ねました。

このプログラムに参加できたことは素晴らしい経験でした。秋田の文化に身を置くことは、そのやりがいと楽しさに加えて日本語の上達にもつながりました。また、短期間ではありますが、AIUの学生としての生活は、とても充実した時間でした。秋田だけでなく、日本全体をより深く理解することができ、このプログラムは私にとって一生忘れられないものになりました。

アリス・マグロックリンAlice MCLOUGHLIN オーストラリア国立大学(オーストラリア)

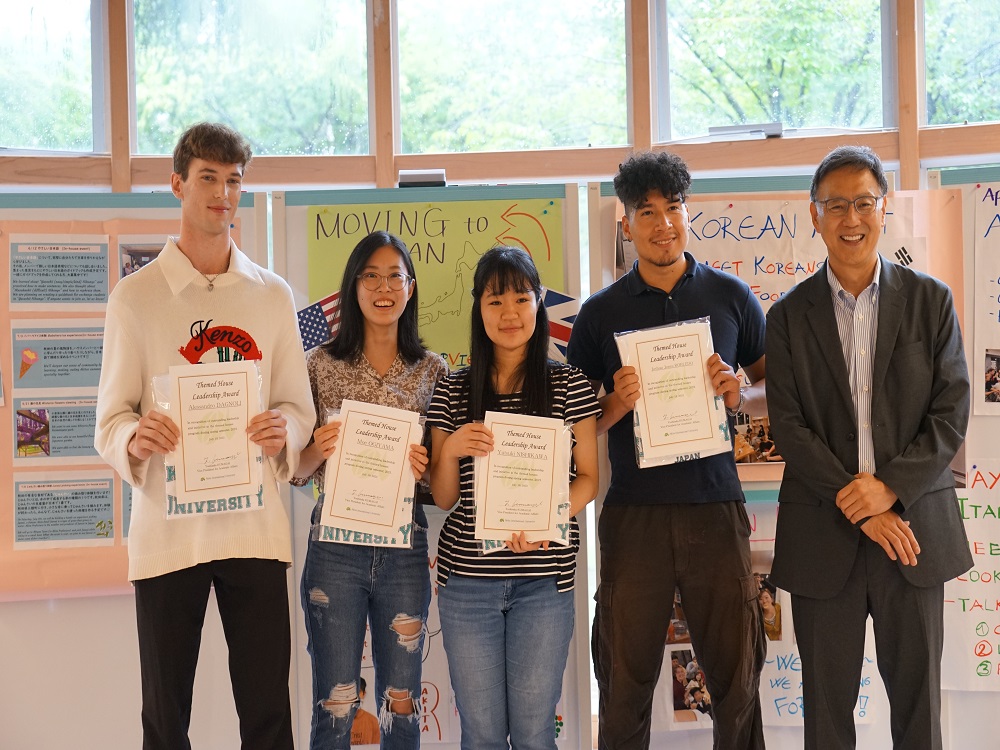

テーマ別ハウス群による24時間リベラルアーツ教育 Themed Houses

キャンパス内には、新入生が入寮する学生寮、2年次以上の学生が入居する学生宿舎があり、短期留学生とともに居住しています。様々な学生が集うキャンパス内で、特定のテーマに基づいた活動をする「テーマ別ハウス」が、2015年度から導入されています。メンバーは、学生宿舎つばきヴィレッジで共同生活を行い、テーマに沿ったイベントの企画・運営に取り組みます。キャンパス内での生活もリベラルアーツ教育の一部としてとらえ、日常生活の中でも自らの力を高めていきます。

2024年度は、以下のハウスが活動を行う予定です。

①Anime House(アニメハウス)

②Criminal Justice House(刑事司法ハウス)

③Indigenous House(先住民学ハウス)

④Lego House(多言語ハウス)

⑤Nihongo House(日本語ハウス)

⑥Well-being House(ウェルビーイングハウス)

テーマ別ハウスの活動詳細については、以下のページをご覧ください。

https://web.aiu.ac.jp/aiutopics-tag/Themedhouse/

スーパーグローバル大学創成支援事業

国際教養大学は、2014年、文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択を受け、「日本発ワールドクラスリベラルアーツカレッジ構想」に取り組んでいます。

2020年の中間評価では最高の「S評価」を受けました。

BUILDプログラム

国際教養大学のBUILD(Building Information Literacy for a Digital Society/デジタル社会のための情報リテラシー教育)プログラムは、デジタル社会の基盤である数理、データサイエンス、AIといった分野への関心を高め、これらを適切に理解し、活用できる基礎的な能力を育成するためのプログラムです。本プログラムは文部科学省による数理・データサイエンス・AI教育(MDASH)プログラム(リテラシーレベル)認定を受けています(有効期限:2028年3月末)