多彩な可能性を広げる進路選択支援

多彩なプログラムを通じて個々の進路選択をバックアップします

本学のキャリア教育の根幹は、仕事や職業に対する深い理解を通して、「自分はこれからどのようにして生きていくのか」を考え、向き合える力を育むこと。このため、本学では、多彩なキャリア教育を提供しています。卒業生は、在学中に修得した国際的な視野を伴う教養、優れたコミュニケーション能力、留学経験で得たスキルをもとに、世界を舞台に事業を展開する企業や団体などに就職しています。

また、卒業生の一部は国内外の大学院へ進学しています。国際教養大学で過ごす4年間を「自分の興味をしっかり見極める期間」とし、希望する分野の大学院への進学後に専門知識を身につけるというプロセスは、まさにリベラルアーツカレッジとしての役割にほかなりません。就職活動においては、確かな目標を見つけ、それに向けて努力する皆さん一人ひとりを、キャリア開発センターのスタッフがきめ細かく支援します。また、国内外の大学院への進学や高度専門職を目指す皆さんには、アカデミック・キャリア支援センターが多岐に渡るサポートを行っています。

進路選択支援

キャリア開発センター(CDC: Career Development Center)

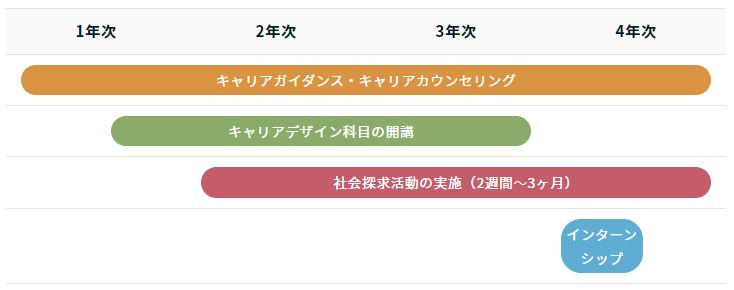

キャリア・カウンセリング、インターンシップ、企業の人事採用担当者にご協力いただいて実施する「仕事研究会」など、多彩な進路選択支援を行っています。また、学内では就職や進学に関連した学生同士の相談会も活発に行われています。教職員だけでなく、先輩が後輩を積極的にサポートしてくれるのも、少人数のアットホームな環境で築かれた人間関係の賜物といえます。

Uターン・Iターン就職支援

国際教養大学は、Uターン・Iターン就職を希望する学生の支援を強化するため、全国各地域の大学で求人情報の閲覧等が可能となる就職支援パートナーシップ制度に参加しています。

教育カリキュラムとしてのキャリア教育

キャリア・デザイン科目 CCS140 キャリア・デザイン(必修科目)

本学では「キャリア・デザイン」が必修科目となっており、学生は1年次から「職業意識の形成」を目的としてキャリアについて考え始めます。「入学後の履修科目や学生生活をどのようにキャリアと結び付けて考えるか」や「自分はいったいどのような人間で、どんなことに喜びを感じるか」など、入学後間もない時期からキャリアに対する意識を高め、知識や経験を通した自己理解の上に立って、キャリアを幅広い視点で考え、職業選択に結び付けられるようにサポートします。

社会探求活動(選択科目)

インターンとなる期間は2週間から3カ月程度で、活動先は、各学生の出身地や秋田県内、あるいは留学先の国の企業、官公庁、国際機関、NGOなど多岐にわたります。

- 職業意識の開拓と意欲の喚起

- コミュニケーション能力の向上

- 社会への適応力の向上

- 自己認識の強化

- 社会への参加意欲の向上

活動を通して、学生は組織のあり方、そこで働く人々の考え方、振舞い方を注意深く観察し、リーダーシップやチームワーク、そして進路について考え、「自分にとって最もふさわしい仕事とは何か」という問題意識を持ち始めます。

インターンシップは、2023年4月より、三省合意に基づき 5つの要件を満たすもののみを呼称することとします。(p.7-8 参照)

サポート体制

ガイダンス(説明会)、個別相談、協定書の作成、日誌やレポートの管理などのサポートを提供しています。活動先は、原則として学生自身で探しますが、企業や各種団体から大学に募集があった場合は、キャリア開発センターが随時情報を提供しています。

単位認定

社会探求活動は単位認定の対象となるため、実習日誌、学生のレポートおよび体験談のプレゼンテーションによって、単位認定の可否が決められます。

実績

これまでに国際教養大学の学生をインターンとして受け入れてくださった主な企業、団体は以下のとおりです(名称は実施時点のもの。順不同)。本学のインターンシッププログラムにご興味のある企業・団体様は、キャリア開発センターまでご連絡ください(018-886-5994)。

| 国外 | インドネシア教育大学、住金物産シカゴ支店、国際交流基金トロント、世界青年の船、UNESCO Cultural Exchange in Bhutan、Sheraton Shanghai Hongqiao Hotel、TAYAMA Cambodia College、Trud Newspaper |

| 秋田県外 | JICA札幌、JICA東北、JICA中部、国際交流基金、知床財団、北海道、静岡県、北海道開拓記念館、海洋開発機構本部、お茶の水女子大学附属図書館、北上市立中央図書館、日本モンキーセンター、屋久島うみがめ館、大阪歴史博物館、仙台国際交流協会、青森観光コンベンション協会、世田谷スポーツ振興財団、国際自然大学校、全日空福島、近畿日本ツーリスト彦根、岩手日報、十勝毎日新聞、胆江日々新聞、富士通、リクルート東北支社、日立東日本ソリューションズ、くみあい船舶、ソニーミュージック、ワーナーミュージック、文化放送、テレビュー山形、琉球放送、東京ヒルトン、ホテルニューオータニ東京、横浜プリンス、ホテルニューオータニ幕張、ホテル小田急、オークラアクトシティホテル浜松、ハイアットリージェンシー大阪、ハイアットリージェンシー京都、宮古島東急リゾート、コンサドーレ札幌、千葉ロッテマリーンズ、水戸ホーリーホック、名古屋港イタリア村、鳥取大丸、福岡スポーツセンター ほか |

| 秋田県内 | JETRO秋田、秋田県、秋田県児童会館、秋田市、秋田魁新報社、秋田朝日放送、手這坂活用研究会、男鹿市、にかほ市、大館市立図書館、全日本空輸秋田空港所、日本通運秋田支店、日本航空インターナショナル秋田支店、近畿日本ツーリスト秋田、JTB、秋田キャッスルホテル、ホテルメトロポリタン秋田、そごう西武・西武秋田店、秋田酒類製造 ほか |

オンライン就職支援システム

キャリア開発センターでは、これまで仕事研究会を学内で開催するなど、学生の就職活動支援を主に対面で実施してきました。現在は、留学中から就職活動が始められるよう、オンラインでの支援も推進しています。