AIU TOPICS

AIU People

Faculty Voice Series Episode 2. 鈴木典比古 学長 Part 1

学生のみなさんが教室で見る教員の姿、そして、本学を目指す受験生が、パンフレットや著書から知る教員の姿は、ほんの一面でしかないのかもしれません。

そこで、Faculty Voice Seriesをスタートし、本学の教員の真の姿に迫るエッセイをリレー形式でお届けすることにしました。 専門分野や研究内容だけでなく、趣味、人生観、若き日の想い出など、様々な角度から語られるそれぞれの教員の人柄に、ぜひ触れてみてください。Episode 2.は、鈴木典比古(すずきのりひこ)学長です。

Click here for the English version of the message from AIU’s president Norihiko SUZUKI.

鈴木典比古学長は、米国の大学で博士号を取得したのち、1978年より国内外の大学で教鞭を執り、2013年6月、本学の理事長・学長に就任しました。また、中央教育審議会大学分科会委員などを歴任しています。

今回のテーマは「若き日の葛藤」です。3エピソードでお届けします。

アメリカ大学留学体験記-恩師の励ましと一言-

私の大学教員生活も45年になった。教壇に立ったのは、博士課程学生の時も含めて、アメリカの大学(インディアナ大学、ワシントン州立大学、イリノイ大学)で13年、日本の大学(国際基督教大学、国際教養大学)で32年である。

私は1970年代中頃、一橋大学経済学部大学院博士課程で国際経済学を研究していたが、在学中に指導教授の板垣與一博士が定年退官となり、私は自分の今後の身の振り方を考えなければならなくなった。そこで小島清教授のゼミナールに参加することになった。

板垣教授は「国際経済学はもうモノの輸出・輸入を論じる時代ではない、多国籍企業が海外に進出する国際経営学の時代になる。だが日本では未だ国際経営学は研究できない。米国の大学院で研究すべきだ。」というのであった。小島教授も「博士号は外(外国)で勝負して取ってこい」という厳しい指示であった。もっとも私の弟・英夫は東大で経済学を学んでいたが東大紛争で大学院に進めず、私と一緒に一橋の大学院に進み、私より1年前にオーストラリアの大学院に留学していた。

ちょうどその頃、日本でも多国籍企業研究会というものができたばかりで、私は唯一の大学院生の学生会員であった。この多国籍企業研究会が、アメリカのビジネススクールから5名の著名な国際経営学者を招待し、1週間の連続講演が行われたことがあった。

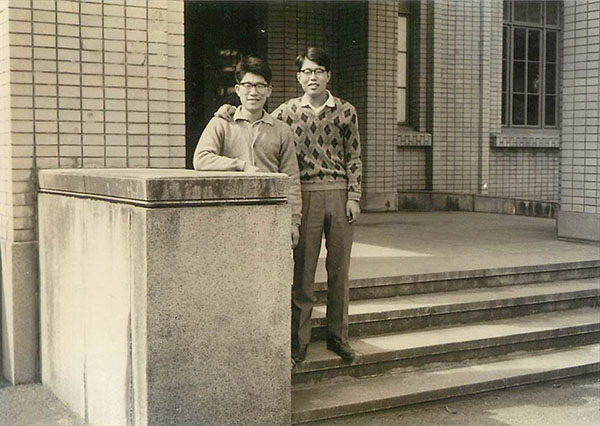

そのうちの一人が、インディアナ大学のLee Nehrt(リー・ナート)教授であった。板垣教授と私はナート教授の講演を聴いたが、英語の講演で私にはその内容はほとんど理解できなかった。一橋大学在学中の鈴木学長(左)

講演が終わると板垣教授は、私の背中を押してナート教授の前に連れて行き、ナート教授にインディアナ大学留学を許可してくれるように自分で頼め、と指示するのであった。私はしどろもどろになりながら怪しげな英語で自己紹介をし、インディアナ大学経営大学院に留学させてくれと頼んだ。ナート教授は「ここでは自分はあなたを大学院に受け入れるか否かの返答は出来ない」と言い、「ちょうどいい。明日は東京見物をしたいのでその案内をしてくれないか」と私に頼まれた。ナート教授のこの依頼も私にとっては荷が重すぎたが、板垣教授は傍から「鈴木に東京案内をさせましょう」と言ってしまったのである。

私は心配のあまり青くなりながらも急いで電車に乗って下宿に戻り、拙い英文で東京の名所案内を作り、それを暗記した。その夜はほとんど眠れず、次の日の朝、ナート教授の泊まっているホテルに行くと、やがてナート教授が大きな旅行鞄を持って現れた。そして「鈴木君、急用ができたので今日の東京見物は中止にしてこれから私はアメリカに戻らなければならない。羽田空港までこの荷物をもって私と一緒に行ってくれ」と言うのであった。

私は訳も分からずにナート教授とタクシーに乗り羽田空港に向かった。タクシーの中で何を話したのかわからない。しかし、羽田に着くとナート教授は「ありがとう。アメリカから連絡するからね」と言って搭乗口に向かってしまった。

私はそのまま下宿に戻ったが、さあ、それからが不安の毎日で、留学許可が来たらどうしよう、何の連絡も来なかったらどうしよう、という調子で、時間が刻々と過ぎて行き、身の置き所がなく勉強も何もかも手につかなくなってしまった。その上、タイミングが悪く(私の勝手な解釈なのだが)当時の国際開発センターという研究機関から一年間の留学のために奨学金を与えられて、その奨学金が支給され出してしまったのである。海外留学の奨学金が毎月私の銀行口座に払い込まれるのに、本人は行くところが決まらずに下宿で蟄居していたのである。夕刻時になると「また今日も何も起こらなかった」と溜息をつくばかりであった。

ところが、忘れもしない1973年8月4日午後2時頃、突然電報局員が来てアメリカからの電報を置いて行った。恐る恐るそれを開けてみると、何とそこには、「Your Application Has Been Admitted. The Fall Semester Starts From August 14th.」とあったのである。それを前にして嬉しいどころか恐怖の底に落とされてしまった。それまで海外に行ったこともなく飛行機に乗ったこともない。それがあと10日で授業が始まるからインディアナ大学へ来い、というのだ。しかも修士課程(MBA)ではなく博士課程への留学である。

私はその後の10日間をどう過ごしたのかあまり覚えていない。アメリカでは博士課程の学生ともなればスーツを着るのだろうと思って急いでスーツを2着仕立てたり、アメリカ大使館に行ってビザを出してもらい、自分の当座の必要な日本円をドルに換え、身の回りの必要品をとりあえずインディアナ大学宛に船便で送り、その間にも英語の単語を覚えたり、と寝る間もなく過ぎていった。

やがて、とうとう渡米の日が来た。暑い8月の日であったが緊張していて汗も出ない。羽田には私の田舎から祖父・祖母、父母、叔父・叔母などが見送りに来た。初めての飛行機に乗って窓の外を見ていると、やがて動き出した飛行機の窓から家族が、見送りデッキで手を振っているのが一瞬見えた。

その後、9時間かけてサンフランシスコに着くまで窓の外の雲海を見つめながら身動きもせずにいた。

続く

教員一覧についてはこちらをご覧ください。

これまでのFaculty Voice Seriesはこちらからご覧いただけます。