AIU TOPICS

AIU People

Faculty Voice Series Episode 7. Clinton WATKINS 教授

学生のみなさんが教室で見る教員の姿、そして、本学を目指す受験生が、パンフレットや著書から知る教員の姿は、ほんの一面でしかないのかもしれません。

そこで、Faculty Voice Seriesをスタートし、本学の教員の真の姿に迫るエッセイをリレー形式でお届けすることにしました。専門分野や研究内容だけでなく、趣味、人生観、若き日の想い出など、様々な角度から語られるそれぞれの教員の人柄に、ぜひ触れてみてください。Episode 7.は、Clinton WATKINS(クリントン・ワトキンス)教授です。

Click here for the English version of the message.

ワトキンス教授はオーストラリアのパースに生まれ、2003年に西オーストラリア大学で経済学の博士号を取得しました。当時の研究テーマは商品先物市場における実証的財政(the empirical finance of commodity futures markets)で、学業の傍ら複数の事業を経営し、エコノミストとしても働いていました。卒業後はニュージーランドのウェリントンにてニュージーランド準備銀行に、その後は日本でバークレイズ・グローバル・インベスターズ社とブラックロック社に勤めました。ワトキンス教授は2014年に准教授として本学に初めて着任し、2015年から2019年には神戸大学の教員を務めながら本学では客員教授として教鞭を執りました。2020年3月からは本学グローバル・ビジネス課程長・教授として、学生の指導に当たっています。

今回のテーマは「私の知られざる趣味」です。

Photography

私の研究室を訪ねたことがある方は、たくさんの写真が壁にピン留めされていることをご存知だろう。写真を撮ることは私の長年の趣味で、取り憑(つ)かれていると言われても過言ではないかもしれない。白黒のフィルムと、古いマニュアルのカメラ、そして昔ながらの暗室で写真を現像するのが私の好み。ここではその魅力を皆さんにお伝えしてみたい。

写真について一番初めに学んだのは家族からだった。アマチュアのカメラマンだった私の父は、ジャーナリズム、広告、そして広報のプロとして公私ともに撮影に意欲的であり、私が子どものころは、仕事で西オーストラリアの南西部に行く父にしばしば同行した。その仕事というのは森林管理を行う地元の地方政府機関発行の雑誌「Forest Focus」のための研究と写真撮影で、壮大な森林、野生動物や河川のみならず、鉱業が及ぼす環境への影響を取り上げていた。その後、父は石版印刷業を営み、私は父の店の暗室で働いた。

私の祖父もまた、熱心なカメラマンだった。祖父は1920年代から1930年代にかけて写真印刷業と撮影用品の販売業(のちにKodak社に売却)を営んでいたのだ。

1928年に祖父が撮影した、自身の店の写真。

高校生の頃、私が使っていたカメラは父のニコンFMだった。全てがマニュアル式のこのカメラで写真を撮っては、フィルムを家で現像して、学校で印刷していたものだ。しかしながら、大学進学後はあまり写真を撮らなくなった。勉強しながら働いていた私には撮影に割く時間がなくなっていたのだ。そのことに気づかされたのは2008年に日本に引っ越したときで、ニュージーランドのウェリントンで働いていたそれまでの5年間の写真があまりに少ないと分かったときだ。その時、「これからはもっと写真を撮ろう」と決めた。新しい場所に住むことは、身の回りを観察したり記録に残したりするのには絶好の機会だった。

写真が趣味だと話した時に、よく受ける質問がある。「何の写真を撮るの?」。基本的にどんなものも被写体にしている。よく撮るのは、人やその動き、街中の風景、自然の風景、静物やその他さまざまなものだ。「どうしてフィルムを使って写真を撮るの?」。これは答えるのが少し難しい質問だが、強いて挙げるならばいくつかキーポイントがある。まず、フィルムを使って写真を撮るのは簡単ではない、ということ。フィルムを使用するときには、現像したらどうなるかを想像して写真を撮らなければならない。フィルムの写真は現像された後でないと確認することができないためだ。フィルム写真には、アナログ技術に内在する不確実性がつきものである。

フィルムカメラは、道具としても興味深い。たいがいのカメラはどんなに古くとも、状態が良ければ今なお使用することができる。そして、カメラの種類によって、写真家がどのように撮影するかが変わる。フォーカス、絞りやシャッタースピードの設定を手動で決めるのだ。そして、フィルムを現像し写真を印刷するときには、物理学と化学の知識に加え創造力が求められ、それが楽しくもあり難しくもあるところだ。写真や絵画を趣味にしている人は、鉛筆や絵筆、またフィルムカメラや新しいデジタルカメラであれ、それぞれのお気に入りの道具を使うという点で共通している。

ローライフレックス・スタンダード(1935年ドイツ製)

カメラマンはしばしば複数のカメラを持ち合わせており、私も例外ではない。私が使用している最も古いカメラは1935年製のローライフレックス・スタンダードで、最新のものが富士フイルムの2012年製中版フィルムカメラだ。私が持っている中で一番大きなものは4×5インチのシートフィルムで撮影するリンホフ社のカメラ、そして最も小さいものでは正方形の24mmフィルムを使用するドイツ製ロボットスターだ。

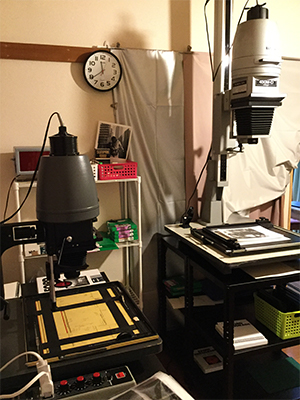

フィルムカメラの最も興味深いところは、多様性に富んでいることだ。フィルムカメラが主流だった時代、カメラとレンズの製造会社の間では激しい競争が起き、製品には革新的な技術が惜しみなく投入された。さらに、フィルムカメラの写真が形になるには、いくつもの周辺機器が必要となる。白黒フィルムは、現像タンクや薬品(現像液、定着液)やダークバッグ(携帯簡易暗室)を使用して、バスルームやキッチンで簡単に写真を現像できる。印刷をするには、引伸機と真っ暗にできる部屋部屋、そして写真を印刷するためのトレーと薬品が必要となる。

ネガフィルムを現像するために使用される藤本写真工業の白黒引伸機「90M-D」と「450M-D」。

暗室の赤いセーフライトの下で白黒用印画紙に印刷している様子

写真を趣味とする中でもう一つ好きなのが、他の写真家が撮影した写真を眺めることだ。写真家にはそれぞれの独特な「ものの見方」と描写の仕方がある。なかでも、一連の写真を通じて写真家が考えや気持ちをどう伝えるかを見ることは、とてもおもしろい。個展に足を運んだり、写真集を通して、他の写真家の作品を眺めることが好きだ。

私のお気に入りは、ギャリー・ウィノグランドの写真集「Figments from the Real World」「Public Relations」、東松照明の写真集「I am a King」、展覧会「Afghanistan」、ラグビール・シンの「The Ganges」、 マイケル・マーティンの「Sea Change」、岩田幸助の「秋田―昭和三十年(1955)前後」、セバスチャン・サルガドの「Workers」、ウォーカー・エヴァンスの「American Photographs」、ゴードン・パークスの「The Atmosphere of Crime 1957」、デイヴィッド・ゴールドブラットの展覧会「David Goldblatt: Photographs 1948–2018」、須田一政の「人間の記憶」。そして私たちが写真から何を感じ、考えるのかについて研究したエロール・モリスの「Believing Is Seeing: Observations on the Mysteries of Photography」もまたおすすめの本だ。秋田市の竿灯まつりで撮影した白黒写真

日本は世界に胸を張れる写真史を持ち、数多くの写真家が活躍し、たくさんの展示会場を擁している。秋田県や隣県に焦点を当てた有名な写真家もいる。濱谷浩は、日本海沿いで撮影した写真をまとめた「裏日本」という有名な写真集を1957年に出版した。同じく1950年代の木村伊兵衛も、秋田を撮影した作品が有名である。秋田に来たことがある人なら皆、彼の作品である田んぼの中の少女の写真をおそらく知っているだろう。空港や街中では必ず目にするはずだ。秋田市の竿灯まつりは魅力的な写真を撮るチャンスがたくさんあり、またその他の地域でもお祭りが行われ、写真を撮る機会に恵まれている。秋田県の自然環境と美しい風景は四季によって劇的に変わり、見るたびにいつでもインスピレーションを与えてくれる。対面授業が再開した折には、秋田での学生生活を通じてより多くの人が写真撮影の喜びに出会うことを願っている。

教員一覧についてはこちらをご覧ください。

これまでのFaculty Voice Seriesはこちらからご覧いただけます。