応用国際教養教育(AILA)

Applied International Liberal Arts:AILA®が目指すもの

教養が意味するもの

専門を持つことの強みは、特定の分野に深い理解や優れた技能を有することです。しかし、私たちが現実社会で直面する問題は複雑で、特定の分野の視点だけでは解決し得ないものがほとんどです。例えば、ある企業で地球温暖化対策として商品包装の簡素化を進めることになったとしたら、どのような視点が必要でしょうか。まず、代替包装に使用する材料や梱包方法が、地球温暖化の原因となる排出二酸化炭素削減に寄与しうるかどうかを検証しなければなりません。また、簡素化しても商品が破損しないような強度を保つための方策も必要です。さらに、この取り組みが、単なる経費節減と捉えられてしまえば、企業のイメージダウンにつながりかねないため、適切な広報戦略を練ることも必要です。そして、方法を変更することは、これまでの作業に従事していた人々の仕事を奪ってしまうことにつながる可能性もあることから、法的・倫理的配慮も必要になるでしょう。このように、現代社会では1つの専門性だけで問題を解決することが困難になってきているのです。

教養をより身近な表現に置き換えると、それは「物知り」ということになるでしょう。こうした印象も手伝って、いろいろな分野の科目を雑多に学ぶことが教養学だと誤解されていた時期がありました。教養学が意味するのは、種々の学問分野を架橋する力を養うことで、これこそがリベラルアーツの本来的な意義なのです。

教養学から国際教養学へ

21世紀は、それまでの歴史のどの時代に比してもあらゆる側面で劇的な変化を遂げています。その要因は多岐にわたりますが、その主たる要因は、インターネットに象徴されるITの急速な発展と地球規模の気候変動と言えるでしょう。情報化社会においては、世界の事件、事故、災害、紛争の発生が瞬時に日本にインパクトを与えるようになりました。急速な気候変動は、一国の努力で解決し得ないことは明らかであり、気候変動に対する国際社会の取り組みは、世界の国と地域がそれぞれの利益と損失を勘案しながら妥協点を探っていく静かな闘いであるとも言えます。このように近年急速に発達したグローバル社会においては、リベラルアーツも視野をさらに広げることが求められるようになったのです。こうした世界の動向に呼応するべく、国際教養大学は、2004年の開学時から「国際教養教育」という独自のリベラルアーツ教育を展開してきました。

今、「応用」国際教養教育へ

国際教養大学のミッションは、世界に通用するリーダーを輩出することであり、私たちは「グローバルリーダー」を「知力と人格に優れ、責任感と情熱を持って世界の舞台で行動できる人間」と定義しています。このミッションを達成する「しくみ」として、2021年4月、「応用国際教養教育(Applied International Liberal Arts: AILA)※」という新しい教育手法を導入し、次の2点を強化することで、国際教養教育を一歩前に進めます。

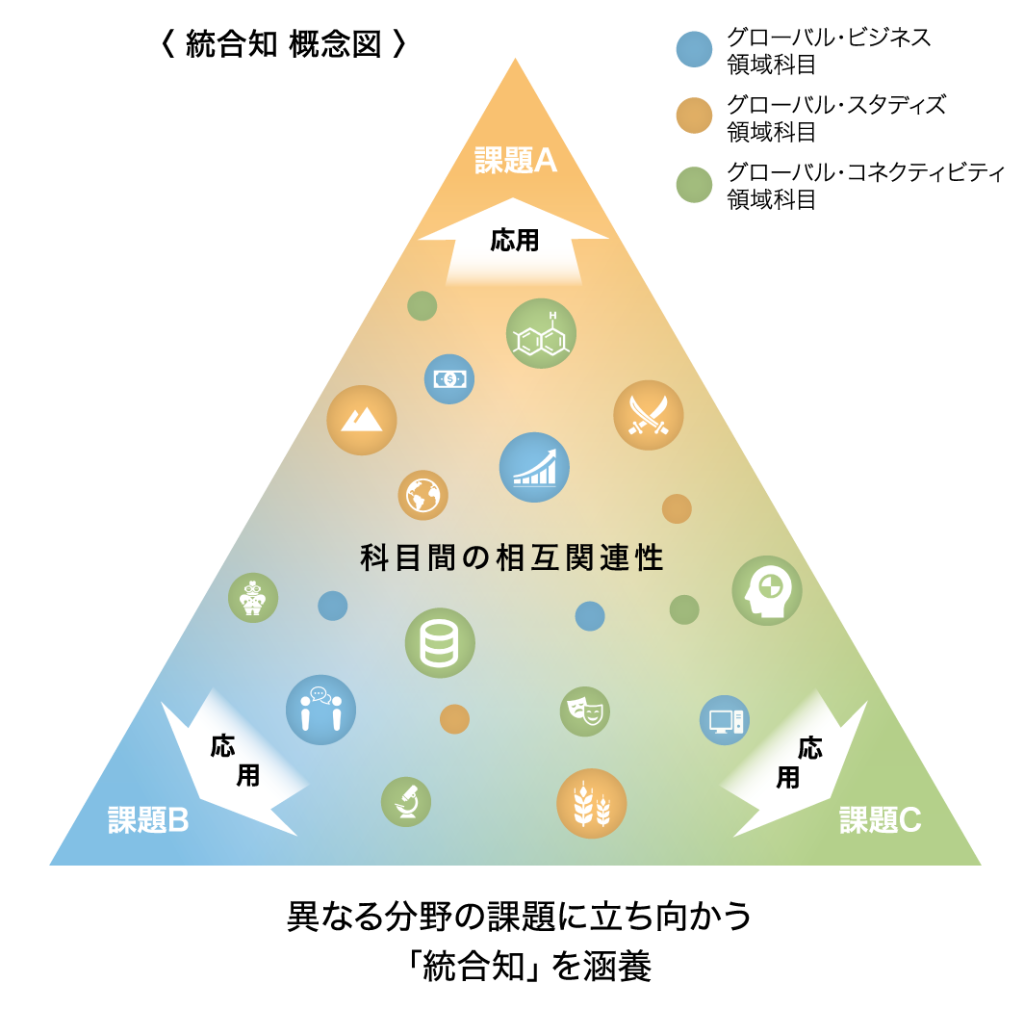

1.多様な「知識の引き出し」を自在に駆使し、それらを互いに関連・応用させ、最適解を探る力、すなわち「統合知」を高める能力をより効果的に身につけることができるカリキュラムとしました。

2.統合知を実社会で生かすためには、異なった視点や立場を持った人々の心に響くような情報の発信能力と、信頼や賛同を得られるような人格を有していなければなりません。自身を社会へと適応させる経験を積みながら、様々な困難を克服し、人間力を強化する機会と環境を提供します。

※AILAは国際教養大学の登録商標です。

応用国際教養教育の枠組み

AILAでは、「統合知強化」と「人間力強化」が両輪を成しています。統合知強化の取り組みでは、AILA 1で、徹底して英語の4技能を習得し、文章を読み解く力、自身の考えを発展させて文章で表現する力、効果的にプレゼンテーションする力の基礎を固めます。AILA 2では、教養基盤科目を学ぶ過程で、科目間の関連性に気づく力を養いながら、グローバル・ビジネス、グローバル・スタディズ、グローバル・コネクティビティのいずれの領域に進むかを選択します。この選択は、「学びの軸足」をどこに置くかを定めるものであって、専門分野を限定することを意味しません。それぞれの領域は、クラスターと呼ばれる「学びの切り口(分野)」を持っています。自身が選択した領域を軸足にして、他の領域のクラスターの科目を選択することが可能であり、関心のあるテーマに基づき、学際的な学びと思考の訓練を積んでいきます。AILA 3では、留学先での厳しい学修から得た知識や経験を本学での学びと統合して整理し、リサーチペーパー(卒業論文など)の作成に向けた考察を深めます。AILA 4では、集大成として自身の研究テーマをリサーチペーパー(卒業論文など)としてまとめます。

人間力強化の取り組みは、まず入学と同時に、多様性溢れる義務寮や学生宿舎、教室などあらゆる場面で異文化に触れることで始まります。課外活動や地域との交流が活発化していく過程で、自己と社会の関係性に悩むこともあるでしょう。そして、友人や家族から完全に離れる留学期間は、自身を冷静に見つめ直す機会となります。挫折と自己相対化を繰り返しながら困難を克服し、社会の厳しさや矛盾と対峙していくことを通して自尊心や倫理観、自律心、高貴なる責任感を確立していきます。

グローバルリーダーを育てる学修環境

知識を実際に統合し応用する力、そして人間力の成長はどのようにして育まれるのでしょうか。そこで必要となるのが、実践の場です。本学では、ほぼすべての教養専門科目群にAILAプロジェクトという取り組みを導入し、座学を超えた実践的な活動を盛り込みました。その他にも、地元企業と学生が連携して企業の問題解決やイノベーションを進める「AIUデザインLAB」、海外提携校との国際協働課題解決型プロジェクト(PBL)、教員と学生の協働研究活動、企業・団体での長期インターンシップ、国内外でのボランティア活動など、本学には多彩な実践の場が揃っています。こうしたプログラムの中から自身に必要なものをどれほど自律的に、そして貪欲に手にしていけるかが、より大きな成長への鍵となります。本学独自の教育システム、豊富な課外活動や地域交流、多文化共生のキャンパスなど、国際教養大学という学修環境そのものが本学のAILAを実現する舞台になっているのです。

応用国際教養教育推進機構

本学の全人教育の更なる進化を目指し、2022年4月に能動的学修支援センター、デザイン創造・データサイエンスセンター及び地域連携協働研究センターという3つの組織により構成される「応用国際教養教育推進機構」を設置しました。